مطرٌ كأنّه دموع الأمّهات | فصل

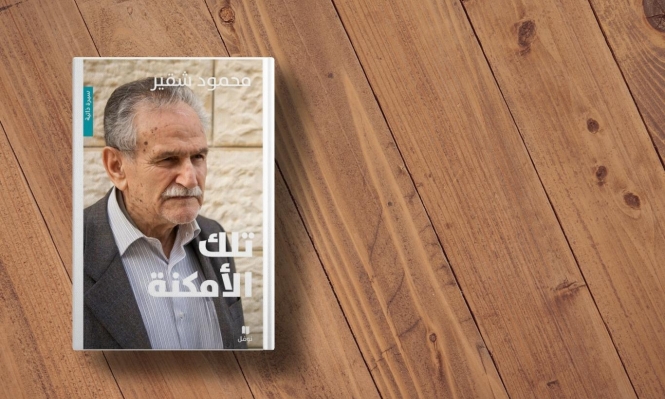

نشر الروائيّ والأديب محمود شقير، سيرته بعنوان «تلك الأمكنة» (2020)، عن «دار هاشيت أنطوان - نوفل» في بيروت.

يروي شقير في كتابه سرديّة العامّ الفلسطينيّ انطلاقًا من الخاصّ، فيكتب عن تنقّله من مدينة إلى أخرى، نشاطه السياسيّ، وعلاقته بعائلته، ويضيء على تفاصيل حياته الشخصيّة ممزوجةً بصورة الديناميّات الثقافيّة الفلسطينيّة، والعربيّة، والتحدّيات السياسيّة والاجتماعيّة.

تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة فصلًا من الكتاب بعنوان «مطرٌ كأنّه دموع الأمّهات» بإذن من الكاتب.

.........

لا مطرَ في هذا الصباح.

ثمّة ريح باردة تتسلّل إليّ من النافذة. أتصفّح رسائل الصديقات والأصدقاء على النِّتْ. صديقة في جنوب هذا الوطن انفصلت عن زوجها تقول لي: "كان لا بدّ من خلاص" (وهذا سبّب للشعور بالأسى). وصديق ما زال يكتب رواية عن فلسطين في القرن الثامن عشر، ليثبت أنّها كانت عامرة بالناس، بأهلها الفلسطينيّين (وهذا سبب للابتهاج). لكنّي لست أشعر بابتهاج، ربّما بسبب غطرسة المحتلّين الّذين يسفكون دمنا في كلّ الأوقات، وربّما جرّاء الريح الباردة الّتي تفرض نفسها عليّ من دون استئذان، وربّما بسبب الرسائل الّتي تأتيني عنوة، وتتطلّب منّي بضع دقائق كلّ يوم لكي أمحوها. أمّا الأكثر فظاظة من بينها، فهي تلك الّتي يكرّر مرسلها إرسال الواحدة منها عشر مرّات أو عشرين. كلّا لست مبتهجًا، ربّما بسبب الثورات الشعبيّة الّتي لم تحسم أمرها بَعْدُ مع الطغاة. ثمّة دم بريء يسيل كلّ صباح يملأ الميادين والطرقات.

***

ولا أدري لماذا ألحّت عليّ تلك الفكرة!

منذ أسبوع شرعتُ في قراءة قصصي الّتي كتبتها على امتداد السنوات الخمسين الماضية. فوجئت وأنا أقرأ لي، وتقلّبت مشاعري مرّات ومرّات. فرحت حينًا وحزنت حينًا آخر. فرحت لبعض قصصي وتساءلت إن كنت لا أزال قادرًا على كتابة قصص جميلة، وتمنّيت في الوقت نفسه لو أنّني جعلت بعض قصصي تنحو نحو نهايات مختلفة، ولو أنّني جعلت قصصًا أخرى لي أقلّ خضوعًا لنزعة الإيديولوجيا. هكذا بالضبط، وعلى نحو ما، تراءت لي ملامح من حياتي على امتداد العقود الماضية. سررت لأنّ لديّ كتابات كثيرة مدوّنة على الورق، وشعرت بالأسى لأنّ ما هو مدوّن قد أصبح جزءًا من الماضي الّذي لن يعود.

ولم يزعجني خروج أبطال قصصي من ثنايا السرد القصصيّ من دون استئذان. خرجوا فرادى وجماعات وأحاطوا بي. اعتقدت للوهلة الأولى أنّهم راغبون في إزاحتي عن رقابهم مثلما يُزاح الآن حكّامنا غير الميامين عن رقاب الشعوب. وحينما اطمأنّت نفسي إلى أنّ شيئًا من ذلك لن يحدث لي، رحت أحاورهم وأحاورهنّ حينًا، وأترك لهم ولهنّ حرّيّة الكلام حينًا آخر. وقلت لنفسي: "كم هي ممتعة وشاقّة في الوقت نفسه مهمّة أن ينصّب الكاتب نفسه ناقدًا لنتاجه الأدبيّ الّذي تجمّع لديه على امتداد السنين!". ثمّ عجبت كيف تلتبس الأشياء وتتغيّر مواقف بعض البشر! شاكيرا، الّتي جعلتها بطلة في إحدى قصصي، خرجت عن السياق وجاءت تزكّي حكومة الاحتلال وتقول لمَنْ حولها من الإسرائيليّين بلغة عبريّة فصيحة: "شالوم". والسلام بعيد منّا بُعْدَ الأرض عن السماء. خرجت عند العصر لأتفقّد شجرنا الّذي لا يتذمّر ولا يشكو رغم العطش الّذي يستبدّ به في بعض الأحيان. شجرة البرتقال تنشر عبقها الفوّاح، وتزدهي بحبّات الثمر الصغيرة الّتي لم يحن أوان قطافها بعد. قلت للشجرة: "هل أتاك خبر شاكيرا وعشيقها الجديد، جيرارد بيكيه، لاعب فريق برشلونة الّذي نحبّه ونفرح لانتصاراته الكرويّة؟". هزّت أغصانها ولم تفصح عن شيء. قلت: "إنّهما الآن في ضيافة رئيس دولة الاحتلال". بقيت الشجرة صامتة، وبقيتُ متنغّصًا من انتهازيّة شاكيرا الّتي جاءت إلى القدس، ولم تفطن إلى مأساة الفلسطينيّين.

***

ثمّة مطر في الصباح يهمي على أوراق الشجر وعلى أسطح البيوت. مطر كأنّه دموع الأمّهات. وأنا حزين والهاتف يرنّ؛ ثمّة صديق يرتّب موعدًا لندوة تُقام بعد شهر من الآن. والمطر يهمي على فترات. ودم الفلسطينيّ جوليانو مير خميس ما زال يملأ الشاشات (أبوه صليبا خميس أحد قادة الحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ في إحدى الفترات، وأمّه آرنا مير اليهوديّة اليساريّة المتعاطفة مع الفلسطينيّين، الناشطة من أجل حقوق الإنسان). يد الظلام الّتي اغتالته في مدينة جنين لا بدّ تراقب المشهد المفجع من مكان ما. والمطر يهمي. في المساء، ذهبت إلى الوالدة. رمقتني أشجار الحديقة بعيون متسائلة، كما لو أنّها تعي أنّ أمرًا غير عاديّ سوف يقع، أو هذا ما خُيِّل لي.

ذهبت إليها وكانت ممدّدة في السرير الّذي سيشهد لحظاتها الأخيرة، في بيت العائلة القديم الّذي لم تشأ أن تفارقه منذ مات أبي قبل ثماني سنوات. اقترحنا عليها أن تقيم في أيّ بيت من بيوتنا، فلم توافق على ذلك. كانت تمارس عنادها المألوف وهي تصرّ على البقاء وحيدة في البيت الّذي عاشت فيه مع زوجها، ومثلما خرج الزوج من هذا البيت إلى القبر، ستفعل هي من دون تردّد أو استنكاف.

كانت شقيقتاي، حليمة وفاطمة اللّتان قدمتا من مدينة الزرقاء الأردنيّة، جالستين بالقرب منها. حينما وصلتا متعبتين من السفر، كانت الوالدة قد بدأت بالانسحاب إلى داخل نفسها. تبادلتْ بصوت خافت كلمات شحيحة مع الشقيقتين. لم تسأل كعادتها عن الأحفاد البعيدين والحفيدات، ولم تعد متوقّدة الذهن شديدة الملاحظة، صارت هلوسات بريئة تطفو على لسانها بين الحين والآخر. بدت في إحداها معنيّة بأن نغطّي الشقيقتين بأغطية من صوف في هذا الطقس البارد، والطقس كان على العكس من ذلك بطبيعة الحال.

أدركنا أنَّ الوالدة تعيش أيّامها الأخيرة، وشعرنا بأنّ أمرًا باهظًا ينتظرنا في أيّ ساعة من ساعات هذا الليل أو النهار الّذي يليه. قلت في محاولة لاستبقاء الأمل قريبًا من فضاء المكان: في الصباح، ستكون حالتها أفضل ممّا هي عليه الآن. ولم تَصْدُق التوقّعات. في الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة، 08/07/2011، رحلت الوالدة بعد ألم ومعاناة.

***

بعد أربعين يومًا ونيّف من وفاتها دخلت البيت. كان الفراغ هو سيّد المكان. لم تكن الوالدة والوالد هناك، غير أنّني رأيتهما وهما يسمران معًا في الأمسيات الرائقة. رأيتهما وهما يتبادلان الأحاديث البسيطة. رأيت الوالدة وهي تنصح الوالد بالخروج إلى الشمس ولو لبضع دقائق، فلا يستجيب لنصيحتها. رأيتها وهي تنصحه بعدم الإكثار من شرب القهوة، وهو غير مقتنع بكلامها. كان ذلك في الأشهر الأخيرة من حياته. ثمّ رأيتها وأنا أنصحها بأن تغادر سريرها ولو لبضع دقائق، فلا تستجيب لنصيحتي. كان ذلك في الأشهر الأخيرة من مرضها. رأيت عنادها وعناده كما أراهما بعين خيالي الآن. تفحّصت حيطان البيت وخزائنه القديمة المصمّمة داخل الحيطان. تأمّلت البلاط القديم والدهان الذي يلوّن الحيطان. رأيت حياتي هناك. وُلِدْتُ في هذا البيت قبل سبعين سنة. وعشت فيه منذ وُلِدْتُ حتّى بلغت الثالثة والثلاثين.

***

منذ شهر ونيّف يقيم معنا في البيت حجر البروة الّذي "وقعت سماء ما (عليه...) وأدمته لتبزغ في الربيع شقائق النعمان". على صفحة الحجر صورة لمحمود درويش وهو يضع يده على خدّه وينظر نحو البعيد، وصورة لي. الحجر من بقايا البيت الّذي وُلِدَ فيه درويش. وهو يقيم معنا في صمت أبلغ من كلّ كلام. يذكّرني كلّ صباح بالقرية الّتي أنجبت شاعرًا عظيمًا.

والحجر جاء من هناك محمولًا على أكفّ خالد محاميد ومفلح طبعوني، اللّذين قدما من الناصرة لكي يشاركا في الحفل الّذي أقامته ندوة اليوم السابع المقدسيّة وحزب الشعب تكريمًا لي، لمناسبة تشرّفي بالفوز بجائزة محمود درويش للحرّيّة والإبداع. ذهبت إلى حفل التكريم الّذي فاق توقّعاتي بما اشتمل عليه من مداخلات جميلة قدّمها جميل السلحوت، وعبد الله صيام، وإبراهيم جوهر، وماجد الماني، وخالد محاميد، ومفلح طبعوني، وعيسى قواسمي وآخرون.

كانت المفاجأة الأكثر بهاءً، ذلك الحجر الّذي جاء من البروة إلى القدس، لكي يربط الجغرافيا الفلسطينيّة، والتاريخ أيضًا، والرؤى والمشاعر والتطلّعات والأهداف برباط أبديّ لا انفصام له، وليضع على عاتقي مسؤوليّات جديدة، وطنيّة وإنسانيّة وإبداعيّة، تُضافُ إلى المسؤوليّات الّتي وضعتْها على عاتقي الجائزة البهيّة الّتي تحمل اسم محمود درويش.

حجر البروة يقيم معنا منذ شهر ونيّف، وسيبقى معنا ما حيينا. وهو يستقرّ الآن في مكانه المرموق في البيت، يذكّرني كلّ صباح بهموم الوطن الذي يتطلّع إلى الحرّيّة والاستقلال، وبمعاناة القدس الّتي يتهدّدها خطر التهويد صباحَ مساء. يذكّرني بالشاعر الّذي لم يكن مروره بهذه الدنيا عابرًا. وها أنا ذا أراه في طلليّة البروة الّتي كتبها قبل الرحيل:

أمشي خفيفًا كالطيور على أديم الأرض،

كي لا أوقظ الموتى.

وأقفل باب عاطفتي لأصبح آخَري،

إذ لا أحسّ بأنّني حجرٌ يئنّ من الحنين إلى السحابة.

هكذا أمشي كأنّي سائحٌ ومراسلٌ

لصحيفةٍ غربيّةٍ.

أختار من هذا المكان الريحَ...

أختار الغياب لوصفِهِ. جلس الغياب

محايدًا حولي، وشاهده الغراب محايدًا.

يا صاحبَيَّ قِفا... لنختبر المكان على طريقتنا:

هنا وقعت سماءٌ ما على حجرٍ

وأدمته لتبزغَ في الربيع شقائق النّعمان...

(أين الآن أغنيتي؟).

هنا كسر الغزال زجاج نافذتي لأتبعه

إلى الوادي (فأين الآن أغنيتي؟)

هنا حملت فراشات الصباح الساحرات

طريق مدرستي (فأين الآن أغنيتي؟)

***

لم تكن ورشة البناء في التلّة مكتملة بعد، لكنّ ملامحها البارزة لم تعد تخفى على أحد؛ هنا كتاب مفتوح من حجر وتراب وماء، على صفحته اليمنى مسرح وعلى الصفحة اليسرى متحف، وما بين الصفحتين درج صاعد نحو الضريح. وعند رأس الضريح، حائط مستطيل الشكل مبلّط بالأزرق السماويّ الّذي سيشهد انثيال الماء رقراقًا من أعلاه إلى أسفله في الليل وفي النهار، كما لو أنّه "مطر ناعم في خريف بعيد". ومن حول الضريح حديقة صغيرة ستظلّ عابقة بالورود وبالأزهار.

هنا كلّ ما يليق بمحمود درويش: المسرح المسقوف والمكتبة والمتحف، والمسرح المكشوف وبركة السباحة والحدائق والساحات الّتي تحدّها جدران حجريّة متوازية كما لو أنّها أسطر في كتاب. هنا، في هذا الصرح، ستكون للثقافة الوطنيّة الفلسطينيّة ندوات وأمسيات. وسيكون لها اسم الشاعر الخالد وأبعاده الوطنيّة والإنسانيّة، سيكون لها منجزه الإبداعيّ الّذي لن يطويه كرّ الأيّام وتعاقب السنين. وقفت عند الضريح الواقع على أطراف رام الله والمطلّ على القدس، وتذكّرت أنّ الذكرى ستحلّ بعد ثلاثة أيّام، وستكون ثلاث سنوات قد مرّت على رحيل محمود درويش.

كاتب فلسطينيّ من القدس. يكتب القصّة والرواية. أصدر سبعة وستّين كتابًا، وكتب ستّة مسلسلات تلفزيونيّة طويلة وأربع مسرحيّات. تُرْجِمَت بعض أعماله إلى لغات عدّة. حاز جوائز عدّة، من بينها «جائزة محمود درويش للحرّيّة والإبداع» (2011)، و«جائزة القدس للثقافة والإبداع» (2015)، و«جائزة دولة فلسطين في الآداب» (2019).